「おはよう、ルイリ」

2

「水魔の私が、返せる言葉はないよ」

3

「この子は、フィーア。俺の弟子」

4

じゃあ、冬厄が去ったというなら、

水魔はどうなった?

5

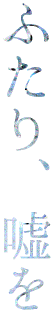

「むかしにした約束を、

いまでも守ろうとしているくらい」

6

「もう、逃げないでね」

折々に違和が垣間見えた夏は、永遠に続くわけではない。終わりの兆しがゆるやかに姿を現したのは、秋も近くなってきた、陽射しの強い日のことだった。

その日、ルイリは以前に出した手紙の返事を受け取ったばかりで、朝からひとり書斎にこもっていた。

私とフィーアは裏庭に植えられた薬草の手入れをしており、今日も平坦な夏の一日が、続いてゆくのだと思っていた。

「ルイリはね」

植物の世話をするかたわら、フィーアとの話題にのぼったのは、私たちそれぞれにとっての師であり、招き手である呪術師のこと。

フィーアは一年と半年前にルイリの弟子となったのだと言い、幼いころのルイリの話をききたがった。

私は少年だったルイリを思い出し語るのを厭わなかったし、むしろやわらかな思い出に触れることはいとおしく思っていたから、たとえば彼と一緒にあたりをかけまわって遊んだ話、ともに書に向かってさまざまなことを学びとった話、数々の思い出をフィーアに話して聞かせていた。

「ほんとうに、不器用な子だったんだよ。不器用で、でもどこまでもやさしくて、あたたかな言葉のひとつひとつを大切に、私にまでわけあたえてくれるこどもで」

言いながら、どこか違和もおぼえてしまう。

そう、ルイリはたしかにやさしいこどもだった。いまも、きっとやさしいひとなのだろうと思う。けれど、以前にもまして不器用になった気がする。

「むかしにした約束を、いまでも守ろうとしているくらい」

いつか交わした、嘘をつかないとの言葉を、守ろうとしながらも歪めているほどには。

手を動かしながらの思い出語りに、そう言葉を付け加えると、かがんでいたフィーアが、隣で立ち上がるのがわかった。

「約束ですか」

「そう、約束をしたんだ。いまもその約束があるから、ルイリのそばにいる」

私は水魔だ。嘘をつかないとの、ルイリとの約束。楔であるそれをよすがにして、いまも夏を人の世界ですごしている。

だからこそ、わずか笑みすらして告げたとき。フィーアの声が頭上から、するどく、つめたく、私の耳を打った。

「サリエ殿。いくつか、聞いてもいいですか」

「なに?」

声の温度を不思議に思いながらも手をやすめることなく聞きかえせば、フィーアは慎重に問うてくる。

「サリエ殿は、最初に私が名乗った時、『フィーアとの呼び方でよいのか』と、尋ねてこられましたね。……何故です?」

「だって、『フィーア』は女性の愛称でしょう」

いくら、少女めいて装っていても、君は少年じゃないか。

そう続けると、すうと、フィーアの声音がかわる。

「ではどうして私が、男だと思われたのです?」

「なんとはなしに、そう思ったのだけれど」

それは確かだった。いうなれば、本能的に判断した、というのが正しいだろうか。

低くはない声に、長い髪に、少女めいた容姿。それらがフィーアの見目であったし、その装いはいつも男女どちらともつかないものだったが、確かに彼は少年だと、私は判断した。

「そう、ですか」

静かに、フィーアは私に、固い声で告げる。

「サリエ殿は、水魔ですよね」

おどろき、反射的に見上げると、長い金髪を背にまとめた呪術師の弟子が、私を静かに見下ろしていた。

「私、実家の家督争いに巻き込まれたせいで、呪われているんです。……『人々から絶対に女としか思われないように』と。いまも、とけてはいません」

フィーアが唐突に言ったことに、ルイリの言葉を思い出した。あの子は呪われているから、気をつけてあげてと。その間に、彼は次々と、言葉を連ねる。

「だから、違和感はあったんです、最初から。それに、あなたは冬厄の間遠方にいらしただとか、それでも師とは幼いころからの馴染みであるとか。なのに、師のなしたことを知らないだとかの言葉にも。おかしいと思いました。だから、師の書物をいくつか、あたらせてもらって。すべて、書いてあった。この家は水魔招きのためのものであることも。招く相手は、雨を統括する、水魔の女主人であることも。彼女が湖に棲むことも」

たえかねて、私もまたゆっくりと立ち上がると、フィーアはこちらをじっと見つめて言葉を放つ。

「あなたは、水魔の女主人なのですよね?」

もはや、確信のいろしか孕んでいなかった。

私は曖昧にうなずく。それはまぎれもない事実だった。

だって、母上。

いまはもう亡きあなたに、湖の女主人たれと、水魔の女王たれと。何度だってきつく静かに説かれたのは、他の誰でもない、この私であるのだから。

「だったらどうして、まだ生きている。まだ生きて、師の隣に巣食っている。水魔の主人は――師匠が、殺し滅ぼしたはずだろうに」

けれど、ただ肯定した結果もたらされた言葉は、まるで弾劾するかのように鋭かった。

いや……実際、私に対する弾劾だった。

しゅつる、と。弓の放たれる音のように、言葉が脳裏にこだまする。くりかえし、くりかえし。

「水魔の主人を、ルイリが、ころした?」

「知らないふりをするのですか?」

フィーアがその秀麗な顔をしかめた。

知らないのではない。私は知っている。雨の天秤を操る者を、殺したのはルイリではないことを。なのにこのこどもはルイリが、水魔の主を殺したと、矛盾したことを言う。

いままで、人に触れさせないよう、嘘をついてまで隠してきた秘密が、暴かれたように感じ……気付けば、私の言葉は奔流のようにあふれだしていた。

「ちがう」

そう、違うのだ。

やさしいルイリが、母上を殺すなんてありえない。

「水魔の女主人を、母上を殺したのはルイリじゃない――罪業を負うのは、ちがう、父上だ。ルイリじゃ、ない、よ」

そうやって、戸惑いきってとりおとした言葉に、青褪めたのは誰だったのか。

「サリエ」

叫ぶように告げた私が、呼ばれた名前に振り返ると、そこには、いつのまに庭に出てきていたのだろう。硬い表情の、呪術師が立っていた。

「それが、サリエの隠していたこと?」

あの、ぎこちなく、いたみ垣間見えてほころぶ笑みを、黒檀の前髪越しの、紫の眸にだけ浮かべながら。

「ルイリ」

呼吸がわずか、はやまる。じっと彼をみつめていることしかできない私へ、ルイリは一歩ずつ近づいてきた。

「でもねサリエ、俺も、隠しごとをしていたよ。たぶん、知っていたんじゃないかとは思うけれど」

「かくし、ごと」

半歩ほどの距離をあけて眼前で止まったルイリの顔を、これ以上見るのが嫌で、私はそっと視線を地面へずらす。

「ルイリは、水魔の主を殺してなんて、いないだろう?」

ルイリに、私がほんとうを隠していたことを知られていた。いつからだろう。でも、知っていたならどうして、彼は私をまた招いたのだろう。いや、それよりも。ルイリが母上を、水魔の女主人を殺したなんて、そんなことはありえないのだ。疑問と、困惑とを抱いた私へ、呪術師は静かに告げる。

「いや、殺したよ。サリエに会いたかったから。あなたを招くために、俺は水魔の王を、殺したよ」

もういっそなにもかも、たちのわるい夢だったらよかったのに。うつむいたままの私の手をそっととりあげて、ルイリはフィーア、と、私の後ろに立ったままの少年へ声をかけた。

「お茶の用意だけ、たのめる? 食卓へ移ろう。たぶん、長い話になるから」

material and design from drew