「おはよう、ルイリ」

2

「水魔の私が、返せる言葉はないよ」

3

「この子は、フィーア。俺の弟子」

4

じゃあ、冬厄が去ったというなら、

水魔はどうなった?

5

「むかしにした約束を、

いまでも守ろうとしているくらい」

6

「もう、逃げないでね」

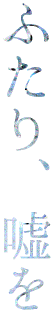

うそつきのことばを、かたりなさい。サリエ。

いずれ水底に沈む私の声音で。いつか水面をさまよったお父様を殺し。きっと、隠しつづけなさい。

汚泥にまみれたくないならば、招き手に忌まれたくないならば。けして、ほんとうを言葉にしてはなりませんよ。

――音律に揺り起こされてまずまっさきに、私はそのいいつけを脳裏に浮かべた。何年も以前からまもりつづけるいましめは、いまも荒く、私の弱音を削り取る。

おぼえていますよ、母上様。

大丈夫、忘れてなんて、いませんから。

だって、忌まれたくなんてないもの。

そう、心の内だけで繰り返して、私は暗い水面の向こう側から聞こえくる声に、ゆっくりと意識をかたむけた。

「いでませよ」

あまりに懐かしく、あまりに脆い、優しい声がひくく。ひさかたぶりに、ひととせぶりに、確かに私を呼びよせていた。

水底にしずみきって、どれほどの日々を過ごしていただろうか。今宵はまごうことなく、夏至が終わって最初の満月。先の秋が訪れる前に別れを告げた人がいま、慣例どおりに月日を選んで、夜の湖の外側から私を呼んでいた。

ゆっくりと水の内にて感覚をめぐらせれば、遠く、森の木々の映りしずむ湖畔の方向から、澄んだ碧が揺らめくのが見える。翡翠のいろに染めあげた薄い帯状の布を、ながく、私のもとまで届くようにと、招き手が水にさらしているのだ。

「いでませよ、水に在られる雨の統べ手。水底棲まいの君。水棲の魔の女主人。いでませよ、いでませよ。ふるい言葉に従って、いま、いざ、お招き申しましょう」

湖の奥深くから、岸辺へと向かって泳ぎよれば、ふたたび、その声が水をふるわせる。

水面のむこう、境のあちらから差し出される音律は、ただよう碧の帯とともに、水のこちらに生きる私を、水のあちらへと招く媒体だ。人ならない水棲の私に、儀式をもってして境を越えさせるのである。

碧の薄布にそっと触れると、くいと、私の体が形作られてあちらへひかれる。帯をもってしてたぐりよせるのは間違いなく、幼い日に私の手を取った黒髪の少年だろう。私を招く役割は、先の招き手だった父から、たったひとりの息子へと譲られて久しいのだから。

はにかむようにして、のびた黒檀の前髪ごしにわらう紫の眸は、かずすくない、私のあいするもののうちのひとつ。

いとけなくもやさしい温度で私の指先に触れることを、それを私が大切に握りかえしてふたり手をつなぐことを、おだやかに愛おしむ彼は、うら若き私の招き手。

そしていまやたったひとりと成り果てた、水にかかわる災厄にあわぬよう、私が加護する家筋の人間なのだった。

いつくしむべき胸中の思い出に反し、無意識に形作られる表情はかすかゆがむ。再会にほころぶ期待と、水底からまた目覚めることへの恐れが、脆弱な心臓の内に同居していた。それでも力をこめて、形を持ったばかりの足で水を蹴る。

かくしてつめたい水の中を手繰られて、私はこまかな泡を足指の先でうみだしながら、あわく揺らぐ星々のひかりを身に浴びる。空気の渦が刺すほどにつめたく吹きよせ、重く水をふくんだ金色の髪を肌に背に肩にはりつけた。真夜中にともる、月がまぶしい。波を透さずに触れるうまれたばかりの星月の光は、両の目蓋をなでるように、異種の私を出迎えた。

さまよわせるようにして上方へ腕を伸ばせば、私を招いたひとの手が、私の手をしっかりと掴みとり、水の外側へと引き上げた。次いで、水中に端が沈んだままの碧の帯をゆるくまいたもう片方の腕が私の背中にまわり、蒼衣の胸元にやわくひきよせる。つないだ指先の、温度がうれしい。

さて、刺繍のひろがる蒼の布地に額をおしつけるようにしてすこしずつ、私もまた目を見開いていった。境である水面をこえ、湖の水の外にひきずりだされた身は、いまや完全に少女の形をとっている。背に触れて、私を囲う腕のなかに、全身がすっぽりとおさまってしまうほどに。

そうやって境界のこちら側に完全に在り立ち、夜の空気にも慣れた私は、待ちきれずに招き手の眸、あいすべき紫をさがして顔をあげた。私の頭よりも幾分か高い位置で、招き手である青年は、おどろいたようにその表情をわずか変える。

「おはよう、ルイリ」

左手をつかむその指から、かつておさなさを感じたぬくもりは冷め去っていたけれど。いつのまにか、私の身すらつつみかくせるほどに、その体躯は成長を経ていたけれど。彼はまごうことなく、私と手をつないだ紫の眸の――少年だったひとだと、わかる。

「サリエ」

ひくく、かすれてふるえる声で、彼は私の名を呼んだ。

ひととせが巡る以前にこの水辺で別れた時、ようやく青年の気配をその身にきざしていたそのひとは、どうしてだろう。たった一年しか経ていないにしては、異様なほどに背もぐんと伸び、顔立ちも冴えて、いまや若いおとことなっていた。

湖にたらす碧の帯はそのままに、ルイリは片腕だけを使い、肩にかけていた厚手のやわい布で、器用に私の肩をつつむ。

「サリエ。夏が、やっと、きたよ」

みあげた笑みがぎこちなく、いたみ垣間見えてほころぶ。

――隠しごとを、していることをこらえる、私とおなじ表情を。異質なまでにあざやかな変貌をとげた彼は、たやすくそのかんばせへと張りつけた。

とまどいとともに黒の布地にみずからも触れて羽織ろうとしていた私を、一年前まではしなやかな少年だったはずのおとこが助ける。形を得たばかりの両の指先は、唐突に切りつけてきた驚きもあって、思うように動いてくれなかった。

いつからか、水の境を越えるたび切りつけるようになったいたみは、わが身を苛む棘とおなじ形の刃を彼から差し出されたいまとて、変わらず私の身を裂いた。

かつてルイリに、嘘をついたこと。いまもほんとうを隠しつづけていること。こうして彼の手をとるたびにおぼえる罪悪のすべては、そう、すべて私のもたらしたものなのだから。

「天秤繰りの水魔どの。いまや春もとおく去りました。やがて訪う、夏の終わりまでの安息の日々を。どうぞ我ら人の族のもとでお過ごしください」

黒の長衣に身をおさめた私へ、そしてルイリは年に一度の慣習どおりに、魔物招きの言葉を捧げる。いつだって、呪術師として生きるルイリに、サリエとの名で呼ばれ続けた、湖にて冬を眠る水の魔物である、私へ。

「三年も、迎えは遅れたけれど、でも、サリエ。ようやく、またここに来られたよ」

いつか見慣れた紫が、かなしそうにゆがんだ。

「さんねん?」

「うん。三年」

そして、声はふるえる。

「俺がまた水魔を招くことができたのは。俺たち人間の時間で数えて、三年ぶりなんだよ」

三年間、あなたの時間は止まっていたから。凍てた湖ごと。

続けられた言葉に、私は表情を変えた。三年。三年を、私は水底から目覚めなかったのだろうか。まさか、そんなこと摂理に反するではないか。でも、こうしてルイリは見慣れないまでに大人びて、私の前に立っている。

「サリエ、帰ろう。家に帰ろう。ほんとうに、遅くなってはしまったけれど」

ならば、きっと私たちの時間はずれてしまったのだ。

私はとまどいながらもうなずくと、真夜中の湖畔へみちびこうとさしのべられた、彼の手をとる。水のうねりが、ひやりと私へ現実をひきよせた。

かくして私、水魔サリエが、呪術師ルイリとひととせぶりに――あるいは三年を越えて手を触れあわせたのは、春も過ぎ、秋もまだ遠い季節のこと。

夏のはじめの真夜中、森に座す湖の、水面でのことだった。

material and design from drew