「おはよう、ルイリ」

2

「水魔の私が、返せる言葉はないよ」

3

「この子は、フィーア。俺の弟子」

4

じゃあ、冬厄が去ったというなら、

水魔はどうなった?

5

「むかしにした約束を、

いまでも守ろうとしているくらい」

6

「もう、逃げないでね」

「冬厄は、水魔がもたらしたものだったとは話したよね」

呆然とした私の手を引いて、椅子へすわらせて。ルイリはゆっくりと口を開いた。

「ほんとうはね、冬厄をもたらした泉の主は、雨を統べる水魔の主人だった。サリエの母上亡きあと、きっとあの魔物が、雨の天秤操りの役目を担っていたんだろうね」

はっとして顔をあげた私へ、彼はだから、と言葉を重ねる。

「それがわかった時から、何人もの術師や騎士が、王令のもと討伐に向かったよ。けど、水魔を害す者に牙をむいて障壁となった水に阻まれて、誰も討ち取ることはできなかった」

「冬厄はながく続いていましたが、水の壁を越えられる人間は現れなかった。その時、師匠が討伐に志願なされたんです」

つけたしながら、フィーアが用意をすませたカップを、それぞれに運んできた。あまい香りは、紅茶に花でもまぜたためだろうか。わずか、心をおちつかせた。

「俺にはサリエと、代々の水魔の女主人たちの加護があったから、害されずに水を越えられた。だから、その奥で冬をとどめおいていた、水魔を討つこともできた」

多くを語らず、簡潔に言葉をきる。

「その時に、サリエが雨の統べ手でも、水魔たちの女主人でもないことは知れた。水魔の主人はひとりだ。俺が討ったのは間違いなく、王と呼ばれる水魔だった」

「だから、私が嘘をついたと、知ったのか」

「うん。最初に知った時は、あなたが憎くさえあったよ」

「それは、君が私に嘘をつかないと約束した時に既に、私が君に嘘をついていたから?」

「それよりも、好きだって言った時に、嘘を理由に断られたんだってわかったから」

うすく笑いさえして、私に返してきたルイリに、フィーアがどういうことですと、あっけにとられたように尋ねた。

それは私も同じだった。なにせ、恋情ひとつを、彼は誓いよりも重いという。

たしかにはじまりは、私が母上の死を隠したことだった。

母上は先の湖の主で、雨を操る、水の魔物の女主人だった。ルイリの父や祖父が、代々招いていたのも彼女や彼女の母で、私ではなかった。けれど水魔を招く呪術師たちも、招かれる水魔の女主人も、みな世襲でその役割を受け継いでいた。

だから幼い私は、自分もいずれは雨を操り、人に招かれる、その役割を受け継ぐのだと、ずっと思っていた。

母上が、父上に殺されるまでは。

何年も前に湖に迷い込んだところを、母に助けられて夫となった父上は、しかし私が十を数える前に、母上を刺していずこかへと去った男だった。

どうしてそうなったのか、私にはよくわからない。

たしかなのは雨の天秤を操る役割を私が受け継ぐ前に、母上は刺し傷によって死に、役目は他へ手放されたということ。

母上は父上に、殺されたということ。

けれどそんなことは、あってはならないことだった。

だからだろうか。絶命の間際、母上は私にきつく言いつけを遺したのだ。

サリエ。たとえ雨繰りの力を持っていなくとも、湖の女主人はあなたなのです。この秋に、私たちの招き手は代替わりを終えたと聞きます。ならば、新しい招き手に招かれたときに、サリエ。私を装い、女主人の健在を演じ続けるのです。私にこのような傷を負わせたおまえのお父様は、もはや存在しないものとしなさい。招き手を落胆させてはなりません。もはや雨を統べることかなわないあなたを、間違っても手放させてはなりませんよ。ほんとうを知られてはなりませんよ。

母の遺した言葉を抱いた私は、次にめぐり来た夏、はじめてルイリに招かれた。そして約束を差し出され、嘘吐きでありながらもそれを受け入れて。

けれど幾年か後に彼がくれた恋に、私は同じものをかえすことが出来なかった。

父上に殺された、母上の言葉が心にあった。

私はルイリに嘘をついていた。自分は雨を統べる水魔の女主人だと。

そんな私が彼に、差し出されたのとおなじ恋を、かえせなどするはずはなかったのだ。

だから、少年だったルイリを私は拒んだし、嘘をつきつづけた。許せなどとは思わないけれど、ルイリを傷つけはしただろうと、後悔はしていた。

「師匠。私に、サリエ殿から隠しごとをしているとの言葉を引き出せと言ったのは……水魔が憎い、からではなかったと」

どうやら、さきほどの会話も、ルイリの指示があったこそのものらしい。フィーアの言をひろいあげ、ルイリは「そういうわけではないよ」と、不服そうに眉根を寄せる。

「たしかに、自分は水魔の女主人だからと、俺の手をほどこうとしたサリエを、憎く思いもしたよ。最初は嘘を、暴こうと思ってもいた。うらんで、忘れようとだってした」

向けられた、刺さる音の数々をせめて受け入れようと、私は正面に座るルイリの顔を、みつめようと視線をずらす。

「だったらどうして、私をまた、招いたんだ。そのまま湖から、私から離れていっても、構わなかったんじゃないのか」

あまりに、いたみは鮮烈だった。けれどそれを待っていたかのように、ルイリは私をまっすぐにみつめかえして言う。

「だけどサリエ。それでもあなたの手を離したくなかったから、俺はまたあなたと会うために、湖を凍てさせた水魔の主を殺そうと思ったし、実際そうした。あなたの眠りを壊して、夏に招いた。以前にサリエが嘘をついたことに負い目を感じているなら、俺だってこんなにたくさん、隠しごとをしたよ」

雨の天秤を操る役目は、俺が泉の主を殺した以上、他の水魔が負ったと聞く。そういうものらしい。

付け加えて、ルイリはねえサリエと、私の名を呼び手を伸ばしてきた。カップをつつむ、私の左手に指をそえる。

フィーアがなにか悟ったのか、足早に台所へと引き返した。

「もう、逃げないでね」

その声に籠る熱の意味を、私はきっと、すでにしっていた。

ルイリにかつて手渡された、彼が私を思っていると告げる音と、おなじ温度。

「あいしているから」

――見せつけられたことばは、私が『代わり』だと信じつづけたものとおなじ音で、けれどあえかたるも壊れそうにはない、感情そのものだった。

そう、恋を。

私は何度だって、ルイリからさしだされていたのだ。

「なんで」

「さあ、知らない。……同属殺しの俺が憎いならそれでもいいよ。それはそれで、サリエの返事だ。だけど、嘘だけ渡されて水面にはばまれて、離れつづけるのだけはもういやだ」

言外に返事をうながされ、私はくしゃりと、表情を歪めた。泣こうとしているのか、笑おうとしているのか、自分でもよくわからなかった。ただおびえて、無意識にルイリの眸にすがれば、彼の紫の眸が、私の藍色のそれを、やはりすがるようにみつめているのがわかった。

そう、さしだされていたけれど。忌まれぬようにとついていた嘘にまどった私は、きっとその形を見出せなかった。

そして気付く。どうして、示された心は恋だったとわかったのかを、しってしまった。

恋を、していたのだ。わたしだって。

「それなら、君は」

自覚は、あまりにあっけないもの。幾年を生きていたはずのいましめの言葉は、たやすくもろくやぶれさった。

「ルイリは、そうやって私の手をひいて。また、夏をすごしていくつもり、なのか」

おそるおそる、時折とぎれさせながらも声をくちずさめば、ルイリはほっとしたように、私の左手にそえる指にわずか力をこめる。

「そう。次の夏も、その次の夏も。かなうなら四季すべてを」

意思はもはや、揺らぐ気配はなかった。

水面の境界をとびこえて、水魔に嫁いだ人間もおり、人間に嫁いだ水魔もいる。ならばルイリの願うことだって、叶いうることなのだろう。

「それじゃあ、ルイリ」

そして私はとうのむかしに決めたはずの、嘘をついて生きる覚悟を、捨てる。

「また、手をつないですごしたい」

好きだとか、あいしているだとかは、伝えられそうにはなかったから、それが私の精一杯だった。

そして、夏の、終わり。

私たちは、水面のこちら側でめぐるひととせを隣りあうために、ぎこちなく、いまいちどたがいの指をからませた。

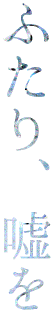

ふたり、嘘を隠しつづけた私たちが手をつないで、それから湖のほどちかくでとなりあうことを選んだのは、たぶん、嫌われたくなくて、嘘をついていたからだと、思う。

(了)

material and design from drew