「おはよう、ルイリ」

2

「水魔の私が、返せる言葉はないよ」

3

「この子は、フィーア。俺の弟子」

4

じゃあ、冬厄が去ったというなら、

水魔はどうなった?

5

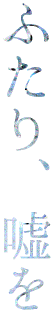

「むかしにした約束を、

いまでも守ろうとしているくらい」

6

「もう、逃げないでね」

ルイリの背を追って、二本の足で抜けゆく森は、今宵も星明りをいただいていた。常より森にいきづく獣たちも、今日だけは、ちらとも姿をあらわさない。先をゆくルイリが掲げるランタンのあかりとともにくゆる、この日の行き来のためだけにつくりあげられた香りが、彼らを退けているのだ。

「三年前に、サリエを見送ってから、冬がきたんだよ。いやに冷えこんだ季節でね、いつもなら降らない雪も積もった。だからサリエごと、湖も凍った」

私たちのすすむ月の真下の小道に、植物は少ない。夜とはいえ、昼に芽吹くみどりの気配が、少しは垣間見えてもいいはずだった。

「たしかに、湖の水は私の意思そのものだけれど……三年も、氷はとけなかったのか?」

不思議に思いながらも、私の右の手を後ろ手でひいて、前を迷いなくすすむルイリの背中を追っていると、彼はゆるやかに言葉を続ける。

「とけなかった。王国の都で季節がひとめぐりする以上の時間、湖には春がこなかったんだ」

「それは」

「この森だけじゃない。王国の西方のすべては、冬に閉じこめられ続けた。冬厄と、春が訪れたいまでは呼ばれている」

とうやく。ちいさく繰り返すと、ルイリは細く、そう。と吐息混じりにこぼした。前を向いて夜をゆく、その表情は私からは見えない。

「西地方は湖沼地帯だ。サリエだけじゃない。水棲の異端たちはみんな眠ってしまった。冬厄が退けられるまで目覚めなかった。それだけ、冬は苛烈すぎた」

かすれた言葉が、ルイリによって連ねられる。どうしてそんな、世の理に反するようなことが続いたのだろう。なぜと、彼の言葉を咀嚼するよりも前に、私は無意識に声を取り落としていた。

「水が澱んだのなら、雨の天秤は傾いただろう。雨季は、王国に厄をもたらさなかったのか?」

冬厄について説かれて不安は増したが、自分が時を止めていたこと以上に心細く思ったのは、そもそも、ルイリが私を湖の外側に招き続ける理由である、雨季の天秤についてだった。なにせ地上に降る雨と、湖から天上へ昇る雨の均衡を、夏ごとに呪術師に招かれて見極めるのが。そして湖の底で天秤を傾けるように、地上と天上の雨の量を調節するのが、雨を統べる水魔の主の役割だ。

ならば私は彼との会話において、そのことに最も注意を払うべきなのである。

だって、母上。いまはもう亡きあなたに、水魔の女主人たれと、雨の均衡操りたれと。何度だってきつく静かに説かれたのは、他の誰でもない、この私であるのだから。

「水の恵みがもたらされるのは、西の一帯だけじゃない。三年、水の天秤が操られなかったというのなら。雨の均衡の崩れは、起こらなかったのか?」

歩をゆらがせないよう心がけながら、今度は湖の主としての自覚をもってルイリに問う。すると不意に、くらがりの中を獣よけの香がたなびき、いびつなかおりが顔先をかすめた。

「起きなかったよ。冬厄は、雨の均衡や水の摂理を脅かさなかったから。ただ、四季を乱しただけ」

ルイリが、ゆっくりとこちらへ振り向いたのだ。

暗闇の中、常人ならば見えないだろう表情も、その手の特別な灯火により、私の目にははっきりと映る。

「でも、冬厄は去ったから。だから、サリエとまた会えた」

ルイリは言葉を一度くぎり、迷うように口元を引き結んだ。しかしすぐに覚悟を決めたのか「けど、サリエ」と、私の眸をまっすぐにのぞき込む。

つよく、視線が交差して射ぬかれた。

「冬厄をもたらして、湖を凍らせて、西方のみのりをうばいさったのは、王国の西北にあった泉の主だった。めぐる季節の摂理の乱れを、泉の魔物が巻き起こした」

ゆっくりとまたたいて、息を、すって。

「わかる? サリエ。あなたと同属である水の魔物が、あなたを眠らせて、俺たちの時間をずらして。壊された季節にみのりをとりあげられた、人間の憎しみを一身にうけたんだよ」

そのときのルイリの表情を、私はうまく見留めることができなかった。ただ、信じたくはない言葉を吐く、大切な人の声にすがりつく。

「嘘、だろう」

「サリエは、悲しむだろうけど。ほんとうだよ。サリエに嘘はつかないって、昔に約束しただろ」

そのとおりだった。

五年前に、いや、冬厄が訪れて私とルイリの生きた時間がずれたというのなら、八年前に。

死んだ父に代わって初めて、水魔の私を湖の外へ招いたルイリは、私を夏のあいだ、湖の外にとどめる楔として、確かに、私には嘘をつかぬと誓った。

それは、十をすこしだけこえたばかりのやさしいこどもの、まっすぐすぎた言葉。おなじ、こどもであった私だから受け取れたのだろうと思う。それほどに脆いものだった。

「――そう、だね」

視線をずらせないままに反射的に答えると、彼は私の右手をつつむ指先に、ぎこちなく力をこめた。

「ごめん。……それでも俺は、水魔であっても、サリエのこと、あいしているよ」

そんな、無邪気すぎる愛情の言葉とともに。

けれど、その言葉がさしだされるとともに彼のかんばせをいろどっていたのは、どこかつたない、約束とは反対の表情。

……私に泣くことを思い出させるかのような、私のよく知る、きっと隠しごとを秘めるゆえの笑みだった。

その表情に、あらためてさとってしまう。

いま。約束したよと言いながら、ルイリはそれを歪めた。

嘘はつかないと言って、けれど隠しごとはしているらしい。うまく言葉を操って、嘘をついてはいないらしい。

こどもの時分につないだ言葉をさしだしながらも、その見目とおなじように、たった三年で。

彼はひとり、おとなになった、らしかった。

ならばきっと、私はとりのこされた、こどもなのだろう。

「水魔の私が、返せる言葉はないよ」

「しってる」

目の前で約束を歪めた彼に、あるいはずっと昔から嘘をつきつづけていた私に、わずかおびえながら精一杯の音を渡せば、ルイリもいままでと同じ言葉で私へ告げた。

声の様子は常とは違って少しうれしそうだったけれど、特に気にとめるまもなく、彼はまた前を向いてしまう。

ふたたび、ゆっくりと歩きだしたルイリに手を引かれ、私はまた土を踏みしめる。

そもそも、こうして、ルイリがいまでも愛情の形をした言葉を差し出してくるその理由を。真夜中の森の中をゆく、私はすでにしっていた。

三年の過去よりももう少し以前。夏を何度かともに過ごした日々の隙間で、彼が私に愛情を向けるようになったこと。水の魔物、水面の向こうに棲まう者である私へ、少年だったルイリは一度、あたたかい関係を差し出してくれたこと。

けれどそうやってルイリが告げてきた恋を、私は拒んでしまったこと。すべてはその結果なのだ。

それでもルイリは、今も代わりを私へ手渡してくれている。

人の世界へ、私を招く者としての愛情を。私がルイリに抱いている加護する者としての愛情と、どこまでも似たものを。

それだけ。ただ、それだけのことなのだ。

夜の森の中で迷いなく、私を人間の棲家へ招き導くひとは。まだ異装に身を包んだままのルイリは、いつだってただ愛情深い、私が庇護するひとでしかない。

material and design from drew